6月28-29日,2025全国纺织复合人才培养工程高级培训班(以下简称纺织高训班)第四次课程在上海举行。中国纺织工业联合会副会长端小平、中国工程院院士俞建勇等嘉宾出席此次活动。

中国工程院院士俞建勇在致辞中指出,纺织高训班不仅是知识传播的课堂,更是产业协同的桥梁,既满足了行业对高端人才的需求,为纺织企业培养一批具有国际视野、创新能力和管理经验的复合型人才,又为学员们搭建了一个优质的交流合作平台。在这里,学员们与老师、同学建立了研发合作关系,企业与企业、企业与院校间的众多合作项目应运而生,缩短了“产学研用”的落地过程,为行业的资源整合和协同发展起到了重要的推动作用。

图 | 俞建勇

当前,纺织行业正处于一个深刻变革的时代。新材料、新工艺、新技术、新场景不断涌现,为纺织产品的升级和产业的转型提供了广阔的空间。高性能纤维、智能纺织品、绿色环保材料等领域的研究和应用取得了显著进展,使得纺织产品的功能和品质得到了极大提升,激发了潜在需求,引领了消费。俞建勇寄语纺织高训班学员:“我们有悠久的历史文化底蕴,有完整的产业链基础,更有新兴科技带来的无限可能。希望大家携手共进,以坚定的信念、创新的精神和不懈的努力,紧紧抓住发展机遇,以科技、绿色、时尚、健康为方向,共筑纺织行业新的辉煌。”

纤维产业的机会

图 | 端小平

中国纺织工业联合会副会长端小平作《纤维产业的机会——纺织行业的“3+1”》讲座,从“科技、时尚、绿色+健康”出发,深入剖析了纺织产业的发展机遇。对于纺织行业未来的增长机会,他指出:“内需是关键,国际化是机遇,高端化、品牌化、智能化是必由之路,原始创新则代表未来。”

图 | 王宏志

东华大学材料学院教授、上海电机学院副院长王宏志带来《纤维发展的新方向:智能纤维》主题课程。他指出,纺织业是科技革命的重要受益者,从传统手工制造到现代智能制造,技术的进步不断提升纤维的功能。AI技术与纺织行业结合,使纤维不仅仅是单纯的织物,而是具备感知、计算、响应能力的智能材料。进而,他重点介绍了基于纳米纤维的增强触觉超皮肤、用于自驱动可植入韧带应变监测的有机凝胶纤维传感器、超耐久且高弹性的力致变色纤维、热致响应型Janus变色纤维、兼具高效辐射制冷和汗液定向传输功能的纤维膜、用于单向水传输和蒸发冷却的分级编织超材料、自恢复机械性能的蛋白质纤维、仿生协同变色与变形弹性纤维、无芯轴制备大弹簧因子纤维、电势驱动的核壳纤维湿度发电机、凝胶聚合物电解质纤维锂离子电池、用于智能服装的米级高韧性纤维、储能/传感/显示三合一织物等国内外学者的研究成果。

他认为,围绕材料体系、器件结构、系统集成,智能纤维与织物仍有很大的发展空间。例如,材料体系要向多功能化、可柔性化、可低维化、安全绿色方向发展;器件结构要简单高效、高稳定性、可工业加工、可连续生产;系统集成要融合织物系统、电路系统和算法系统。“随着人工智能、大数据等信息通信技术与移动物联网加快融合,‘万物智联’已成为移动物联网未来发展的大趋势,交互式智能可穿戴设备的发展是其中重要的一环。可以说,智能服装,未来已来。”王宏志感慨道。

标准、检测和碳管理

图 | 李红杰

上海纺科院江版纺织技术服务有限公司(原上海市纺织工业技术监督所)副总经理李红杰带来《标准与化纤标准化》主题课程。对于标准与标准化,她主要介绍了标准的定义、标准的四个特性、标准的两种存在形式、标准化的定义及作用、新型标准体系、标准制修订程序等。对于化纤国内标准化的现状,她认为,我国标准的技术参数与国外同类产品的技术指标相比,处于基本一致甚至更为先进的水平。但随着化纤新产品不断涌现,现有纤维表征方法已经不能满足行业发展的需求,自主提出和制定相关的方法标准,对我国化纤标准的基础性和原创性研究提出了更高的要求,同时化纤标准化检测手段和方法的覆盖面与实际需求尚有较大提升空间。对于化纤国际标准化的现状,她主要介绍了不同国家国际标准化的差异、中国国际标准化相关活动、国际标准化组织标准制修订过程等。

李红杰表示,上海纺科院标准中心拥有丰富的标准化资源,是ISO/TC38/SC23/WG06化学纤维工作组召集人承担单位、TC586全国化学纤维标准化技术委员会技术支撑单位、TC209/SC10全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会秘书处、TC209/SC11全国纺织品标准化技术委员会印染制品分技术委员会秘书处、TC219全国服装标准化技术委员会秘书处等。“十五五”期间,卡脖子关键技术、前沿新产品、智能化创新、数字化转型、绿色发展、生物基/可降解/循环再利用化学纤维、标准国际化等仍是重要的布局领域。

图 | 丁若垚

上海纺织集团检测标准有限公司技术总监丁若垚带来《功能性纺织品的实现原理和检测方法》主题课程。他认为,纺织品的功能性可分为舒适型、防护型、易护理型、卫生健康型、环保型等。其中,舒适型包括透气性能、透湿性能、吸湿速干性能、吸湿排汗性能、凉感性能、热舒适性能、吸湿发热性能、织物触感及刺痒感等;防护型包括防水性能、拒油性能、防污性能、防汗渍性能、抗静电性能、防紫外线性能、遮光性能、遮热性能、防辐射性能等;易护理型包括抗皱性能、免烫性能、掉毛性能等;卫生健康型包括抗菌性能、防霉性能、防螨性能、消臭性能、防虫蛀性能、负离子、远红外、抗病毒性能、防蚊性能等;环保型包括循环再利用聚酯纤维及生物基化学纤维鉴别、生物可降解等。

进而,他逐一介绍了这些功能性的定义、测试标准、测试原理及测试方法。例如,接触瞬间凉感Q-Max测试中,接触瞬间凉感系数q是指将温度高于试样规定温差的热检测板以一定压力与试样接触,热检测板与试样接触后热量传递过程中热流密度的最大值。接触瞬间凉感性能评价可参照GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》、FZ/T 62042-2020《凉感面料床上用品》、FZ/T 73067-2020《接触凉感针织服装》等。

图 | 朱健

东方国际集团上海环境科技有限公司双碳事业部副经理朱健带来《碳管理与ESG实践助力企业绿色转型》主题课程。我国“双碳”目标的实施路径具有鲜明的“自上而下、系统部署、多级联动”特点,政策体系呈现顶层引领、制度转型、地方试点、行业聚焦、市场驱动和国际协同的协同演进格局。那么,企业如何响应国家战略,拥抱可持续发展?他认为,企业应将ESG元素融入自身业务规划与日常运营,厘清自身ESG管理现状,梳理ESG重点关注领域,逐步搭建ESG指标体系,并以ESG报告为抓手,提高信息交流效率和透明度,同时提高ESG治理与管理能力,逐步推进ESG专项管理实施,向可持续的商业策略不断迈进。

在碳管理方面,他认为,碳排放盘查是企业碳管理的基础工具,量化碳排放永远都是碳排放管理的重中之重,清楚地知道碳排放现状以及在行业中所处的位置之后,才有可能有的放矢地采取减排措施;产品碳足迹核算是绿色产品和市场竞争的关键抓手,当前国家层面正在加快建设碳足迹管理体系,到2027年初步建立碳足迹管理体系,到2030年使得碳足迹管理体系更加完善、应用场景更加丰富。

洞见产业发展成果

先进纤维材料全国重点实验室是我国纤维和纺织材料领域第一个国家重点实验室,聚焦高性能纤维与复合材料、功能纤维与绿色制造、智能纤维与先端应用三个研究方向。在东华大学材料科学与工程学院罗小娜老师的带领下,学员们参观了东华大学材料科学与工程学院成果展示室,了解了学院在高性能纤维与复合材料、功能纤维与智能材料、生物纤维与健康材料、先进玻璃与陶瓷材料、低碳技术与能源材料等方向的创新成果,以及纤维材料在高端制造、国民经济、生命健康等领域的重要应用及未来潜力。例如,研究团队提出一种“人体耦合”机制,即以人体作为能量交互的载体,利用纤维、人体和大地构成的回路收集环境中的电磁能量,并直接将其转换为射频信号和可见光,实现了将能量采集、信息感知、信号传输等功能集成于单根纤维中,并通过编织制成不依赖芯片和电池的智能纺织品,有望拓展电子产品的应用场景,甚至改变人们智慧生活的方式。

在东华大学化学与化工学院院长武培怡、染整实验室主任杨卓、办公室主任朱晓旭的带领下,学员们参观了成果展示室和染整实验室。坚持“四个面向”,学院不断提升科技创新能力,围绕功能分子及功能材料在绿色化工领域的应用、智能聚合物材料的基本性质和应用拓展、光功能材料的开发和性能调控、表面化学过程的高时空分辨测量与微观机制等展开研究,并取得系列进展。未来,学院将在光吸收材料的绿色合成及智能化构筑、智能分子创建及功能调控等领域展开重点攻关。此外,东华大学YP色彩研究中心副主任廖彦植详细介绍了YP色彩空间以及智能加色系统的功能及其应用,带给学员们全新的知识体验。

上海嘉麟杰纺织品有限公司专注于中高端运动休闲面料及服装的研发设计、生产制造、营销服务于一体的产业链集成,主营产品包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动功能性面料等。在嘉麟杰副总工程师王俊丽的带领下,学员们参观了智能制造一体化生产车间,包括数智化协同平台、智能吊挂系统、自动仓储分拣等。

据介绍,通过结合仓储管理系统(WMS)与智能物流装备AGV,嘉麟杰成功构建了成衣的自动分拣、仓储及出运物流体系。这一体系充分利用了高度智能化和自动化的物流中心,配备了全自动流水线和进口机器人,使得从产品进仓到发货的全流程都能由机器高效完成,实现了真正的成衣生产自动化、无人分拣装箱以及一站式配送到门店的服务。同时,通过实时监测生产系统及状态,系统能够进行智能管控与决策,进一步优化了生产流程。

在上海纺织集团检测标准有限公司(STS)质量部部长朱庆芳等的带领下,学员们参观了STS检测中心。据介绍,STS整合了原属上海市纺织科学研究院、上海市纺织工业技术监督所、上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海市服装研究所的4家专业检测机构,现认可检测能力高达千余项,能满足按国家标准、行业标准及相应的国际标准、国外先进标准对纺织品化纤原料、纤维、纱线、羽绒羽毛、纺织品、服装服饰、服装附件、饰品、家用纺织品、产业用纺织品、织物功能性检测及皮革、箱包、鞋类、食品、化妆品、玩具等项目进行检测。

在东方国际集团上海环境科技有限公司(OET)仪器室主任胡丽雅的带领下,学员们参观了环保检测中心。据介绍,OET前身为“上海纺织节能环保中心”,四十年来始终致力于为各企事业单位提供高质量的服务,是上海市水务局执法总队、上海市环境监测中心、上海市节能监察中心认可的以环境监测、节能环保咨询为一体的专业性服务机构,具备通过多次复证的计量认证(CMA)资质、实验室认可委(CNAS)认可的实验室资质。此外,OET业务还涵盖碳盘查/核查与认证、产品碳足迹核算与认证、绿色制造体系评价、碳中和规划与实施等。

下次课程,洪泽见!

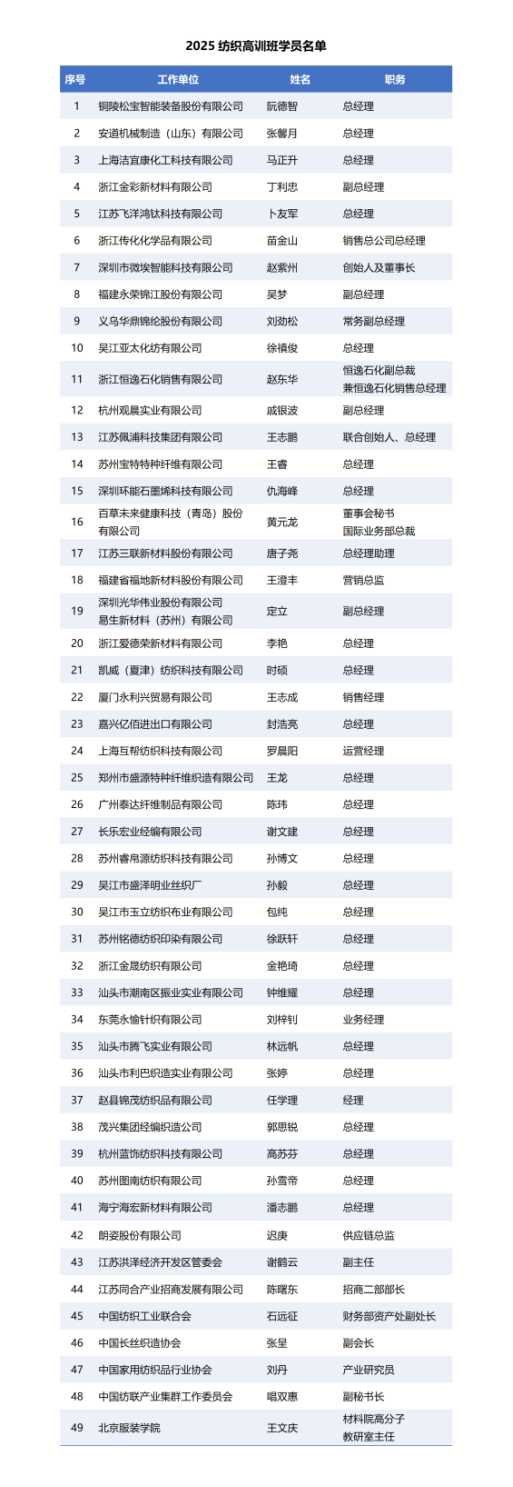

— 本期学员名单 —

2026纺织高训班报名咨询

纺织高训班由中国化学纤维工业协会、中国纺织工程学会、中国棉纺织行业协会、纺织人才交流培训中心、北京服装学院等共同组织主办,自2015年开班至今,其已经形成从纺织原料到机械设备、从纤维生产到纱线织造、从面料研发到终端品牌的完整的产业链教育体系,成为纺织全产业链交流信息、提升技术、共享资源、展望趋势的大平台,对促进企业发展、推进纺织产业链的融合起到积极作用。

报名请联系:

中国纺织工程学会

翟 强 13810641818(微信同手机号)

张 杨 15810153299(微信同手机号)